「Last longest click」とは?

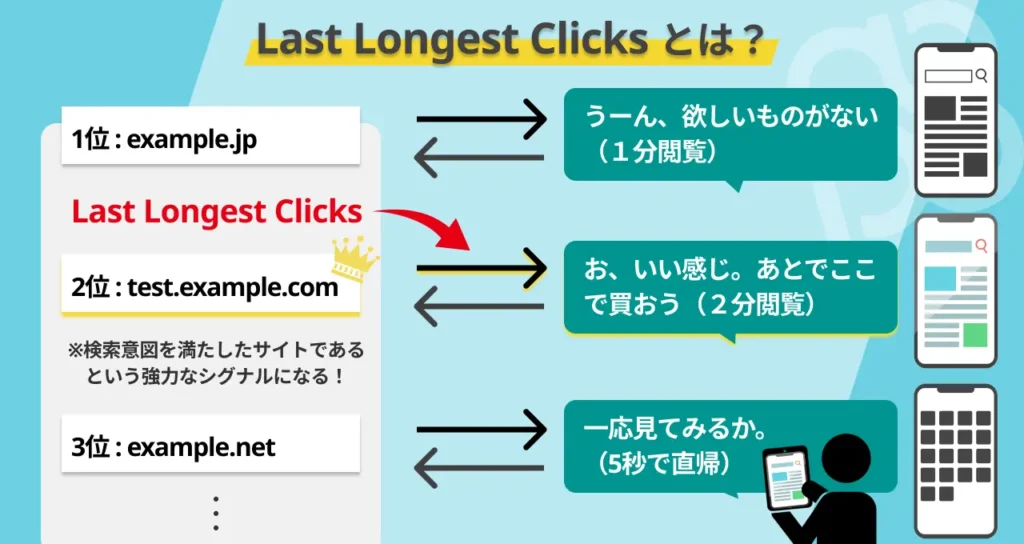

「Last longest click」とは、検索結果(SERP)の中で最後にクリックされたうえ、その遷移先のサイトでユーザーが長時間閲覧を続け、結果として検索意図がしっかりと満たされたと判断できるクリックを指します。

最後にクリックされたけれど、サイトに滞在せずすぐに離脱してしまうクリックは、「Last longest click」ではありません。

発見の経緯は「Googleの内部文書」の流出

SEO界隈のニュースに詳しい方であればご存知かも知れませんが、2024年5月にGoogleの内部文書(APIドキュメント)が一部漏洩し、第三者により分析、公開されています。

その文書によると、Navboostと呼ばれるアルゴリズムのモジュール配下で「lastLongestClicks」というデータが収集されており、これがランキングにおける強力なシグナルとして活用されていることが明らかになりました。

詳細な経緯は省きますが、クリック後のエンゲージメントがランキングに与える影響はかねてより指摘されており、そういった意味では新たな発見ではありませんが、その指摘を裏付けることになったのです。

従来のメトリクス(クリック率)との相違点

「lastLongestClicks」データは、Googleが内部で保有しているため、外部から直接計測することはできません。そのため、実際にこの指標が獲得されているかどうかを推察するには、以下のような複数のデータソースを組み合わせる必要があります。

サーチコンソールのクリック率

タイトルがキーワードのニーズを満たすかどうかの指標になります。特定の順位におけるクリック率の高さや低さに注目し、タイトルやメタディスクリプションの最適化に活用できます。

GA4やClarityでのページ滞在時間

サイト内でのユーザー(特にオーガニック検索経由)の滞在時間を測定することで、実際にユーザーがどれだけコンテンツを有益と感じたかを把握します。

直近13ヶ月のランキング推移

Navboostでは、最大13 か月のクリックデータを保持して、長期にわたるデータがフィードバックされるとされています。もし特定のクエリで順位が低下しているのであれば、他の検索結果が「Last longest click」を獲得している可能性が高いでしょう。

「Last longest click」を獲得するには?

2025年のSEOに求められる施策

Last longest click を獲得するには、一言でいえば「ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上」が必要です。

UXの重要性は今に始まった訳ではありませんが、ユーザーが求めるコンテンツ品質とサイト内体験の重要性が増してきています。

以前から、Google品質評価ガイドラインでは、検索クエリ(キーワード)に対する「Needs Met(検索需要を満たしていること)」と「Page Quality(ページの品質)」といったベーシックな評価軸があり、この2つを満たすことは、ほとんどのケースでLast longest click 獲得につながります。

つまるところ、これらの対策は正統的なSEO施策であり、すでに正統的なSEOを実施してきたのであれば、2025年になってから大きな戦略変更をする必要はないでしょう。

2025年は「検索エンジンで上位に表示されることだけを狙って作成されたコンテンツ」や「ページの目的を直接サポートしない、付加価値の低いコンテンツ (filler)」といった難しい評価基準も、順位に反映されてきている印象を受けます。文字数は多いほど良い(ガイドライン外)という説は根強いものの、今後は見直されるのではと予想しています。

SEO戦略の見直しが必要なケースも

あなたのサイトは、2025年になり、順位が大幅に落ち込んでいませんか?

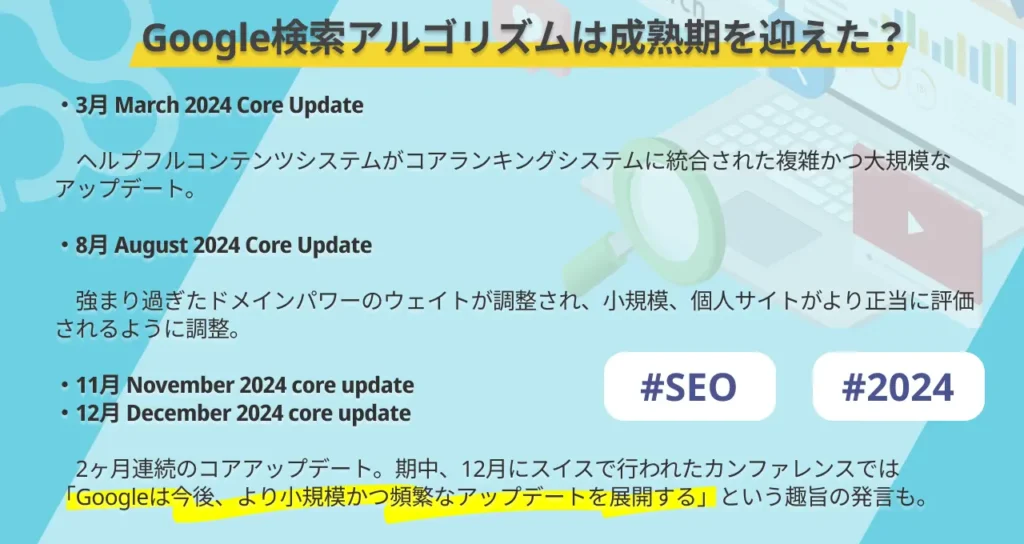

サーチ業界に長年身をおいている筆者ですが、最近いよいよGoogle検索アルゴリズムが完成形に近づいているのでは、という感覚を持ち始めています。

現状(2025年前半)のランキングが、Googleの成熟したアルゴリズムによる「正しい評価」の結果であると仮定するならば、順位低下はその評価に対する明確なフィードバックと捉えるべきです。

そういったサイトは、従来の小手先の対策ではなく、本質的かつ正統的なSEO施策の見直しが求められます。

Last longest clickを獲得できるコンテンツを

検索エンジンは、ユーザーの検索意図をより正確に汲み取る能力を向上させています。

結果として、検索キーワードに対して直接的な回答になっていないコンテンツであっても、ユーザーのニーズに応えた構成や、ユーザーがサイト内で能動的に情報を探求できる設計が施されていれば、「Last longest click」を獲得して、上位表示される可能性が高まっています。

以前であれば「共起語」をしっかりコンテンツに入れ込んで、コンテンツのベクトル(キーワードとの関連性)をGoogleを示す必要がありましたが、2025年はそういったテクニックよりも、ユーザーの真の意図を反映した有益な体験を提供することに注力するべきです。

Googleのプロダクトに一貫しているもの

参考・補足情報ではありますが、弊社ではSEOに加え、VSEO(Video SEO)のノウハウも積み重ねています。特に、YouTube上でのコンテンツやメタ情報の最適化により、検索結果での上位表示を実現するための施策を行っています。

例えば、YouTubeには「サムネイルのテスト」という機能がありますが、このテストが面白いのは、クリック率ではなくユーザーの動画視聴継続率に基づいたA/Bテストになっている点です。

いわゆるクリックベイト的なサムネイルは評価されにくい仕組みとなっており、これは検索順位において Last longest click が重視されるのと似た設計方針と言えるでしょう。

こうしたGoogleのプロダクト全体に共通しているのは、常にユーザー体験の向上を最重要視している点です。

SEO担当者は今後、「SEOといえば、ユーザー体験の向上!」と頭を切り替えていくことが求められているのではないでしょうか。

おわりに

生成AIの登場により、一部ではSEO自体が「オワコン」とする極端な意見も見受けられます。しかし、Webマーケティングの現場において、検索は依然として最も重要なチャネルであると考えています。

一方で、「コアアップデートの話しかしないSEO代理店」「SEOのみを提供し広告やCROの知見を欠く代理店」、さらには「Googleの動向だけを追いかけユーザー視点を軽視する代理店」など、従来の手法に固執するSEO代理店は、今後の市場での価値提供が難しくなるでしょう。

弊社は、早期からSEMに特化し、検索領域における価値提供を目指してきました。LPOやCROの重要性を説くとともに、ヒートマップなどを活用したUXの向上もサポートしており、進んできた方向性が正しかったと改めて実感しています。

SEOに課題を感じている方はもちろん、Webマーケティング全体の戦略を見直したいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください!