目次

close

- Google検索AIモードの概要と登場背景

- 従来のGoogle検索との違いと進化ポイント

- AI OverviewとAIモードの主な違い

- クエリファンアウト技術の導入

- AIモードが搭載された理由と今後の展開予測

- AIモードにするには?

- デバイス別解説

- 先行地域でのAIモード利用状況と最新情報

- ゼロクリック・Overviewなど新機能による流入の減少リスク

- Google検索体験・ユーザー意図把握の変化

- コンテンツSEOの凋落?

- 1.「AIフレンドリー」なコンテンツの作成

- 2.「E-E-A-T対策」

- 3.対策KWの見直し

- 4.SEOとPPC(リスティング)の統合

- 5.マルチモーダル化

- 6.リスク管理

- 7.パブリッシャーのジレンマ

概要と従来検索との違いを解説

Google新機能『AIモード』とは?

Google検索AIモードの概要と登場背景

2024年9月9日、日本でもGoogleの「AIモード」の提供が開始されました。

AIモードは、2年前のGoogle I/Oで発表された「AI Overview(2023年当時はSGE)」の進化版として位置づけられており、チャットから長い、自然な文章で検索を行うことができる機能です。

Google検索技術担当バイスプレジデントのリズ・リード氏は、AIモードについて「本当にAIを使った検索体験」であり、核にあるのは「検索」であると説明しています。

従来のGoogle検索との違いと進化ポイント

AI OverviewとAIモードの主な違い

| 機能 | AI Overview | AIモード |

|---|---|---|

| 目的 | 検索結果の要約を表示 | AIを使ったエンド・ツー・エンドの検索体験 |

| 検索方式 | 従来の検索+AI要約 | 自然言語での会話型検索 |

| 表示内容 | 要約+サイトリスト | 文章でまとまった回答+マップ・評価情報 |

| インタラクション | 一問一答型 | 継続的な会話が可能 |

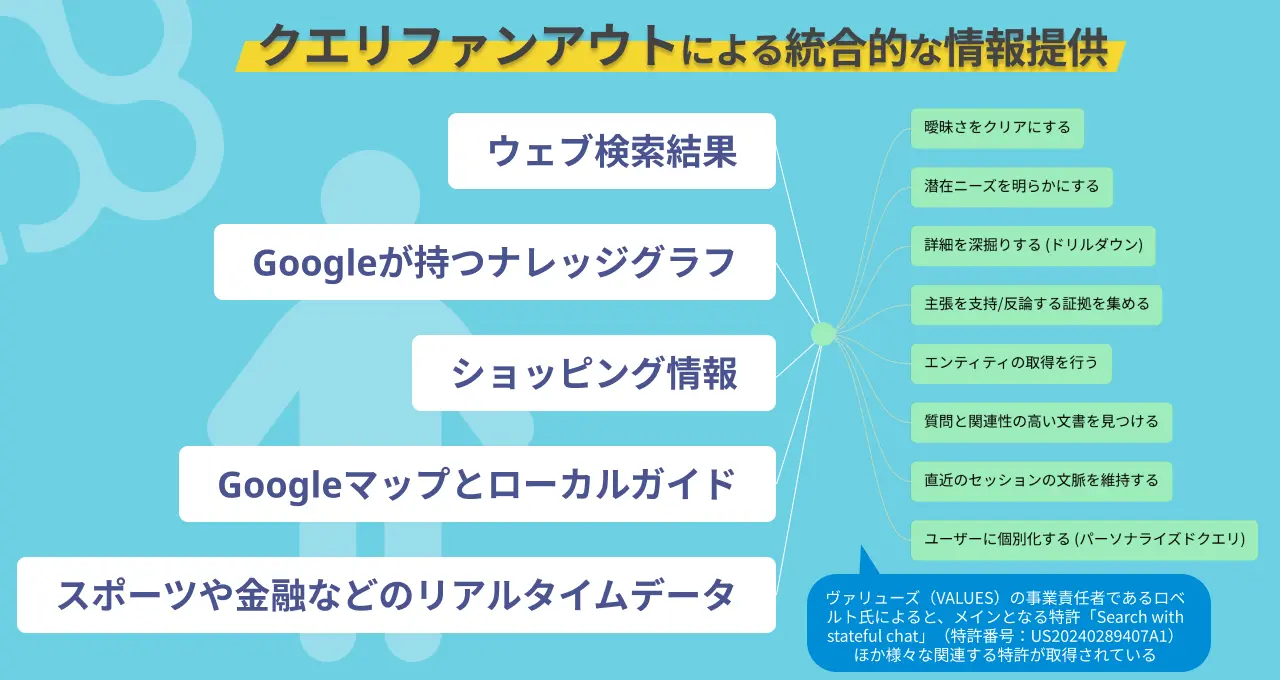

クエリファンアウト技術の導入

AIモードの核となる技術は「クエリファンアウト」と呼ばれる独自の仕組みです。これは、ユーザーの質問を複数のサブトピックに分割し、複数のデータソースで同時に検索を行うことで、より網羅的で理解しやすい回答を生成するとされています。

AIモードが搭載された理由と今後の展開予測

Googleがこの機能を導入した背景には、検索の目的自体を「情報を見つける」から「情報を直接提供する」へと転換する戦略があります。

(先述の)リード氏は「他のチャットボットと比較すると、多くは異なるユースケースに焦点を当てている。AI Modeは検索であり、『寂しいから会話を楽しみに行く』場所ではない」と明確に差別化しています。

今後の展開については、AIモードの展開は段階的に進められており、2025年後半までにはより多くのクエリでデフォルトになることが予測されています。

設定方法【iPhone/PC対応】

Google『AIモード』の基本的な使い方

AIモードにするには?

手順と画面操作を解説

AIモードへのアクセスは、Google検索のインターフェースに統合されています。

- Google検索ページにアクセス(もしくはブラウザバーから検索etc.)

- 「AIモード」ボタンをクリック

- AI生成の要約とリンクが表示される

- 下部テキストボックスに質問を入力(任意)

- フォローアップ質問で会話を継続

検索タブ(ナビゲーションメニュー)一番左側に「AIモード」ボタンが表示され、これをクリックすることでAI生成の要約が生成され、チャット形式で応答が可能になります。

デバイス別解説

AIモードはあらゆるデバイスで利用でき、検索体験としては非常に近い結果が得られるように工夫されています。

スマホでは参照されたサイト一覧がアイコンでまとめられている点が大きな違いです。

先行地域でのAIモード利用状況と最新情報

先行導入された北米市場での調査データによると、ユーザーの受け入れ状況は複雑です。

英のリサーチ会社 YouGovの調査では、約36%のユーザーがAI要約をスキップし、24%が要約とリンクを比較していることが判明しています。

情報の検証に対するニーズがあり、従来の検索体験と比較するという新しいユーザー行動と言えるでしょう。

特に若い世代(Z世代やミレニアル世代)は、AI生成の要約を積極的に利用しており、有用性を感じている割合が高いという傾向も見られています。

従来SEOからの変化と今後の重要ポイント

AIモードによるSEOへの影響

ゼロクリック・Overviewなど新機能による流入の減少リスク

AIモードの導入により、「ゼロクリック」現象が大幅に加速しています。

一部のデータでは、Google検索の58%がすでにゼロクリックで完結していることが示されており、Aモードによりこの傾向はさらに強まると予想されています。

具体的な影響

- 上位ランキングサイトのCTRが34.5%減少

- 一部のパブリッシャーでトラフィックが最大89%減少

- 産業別では情報提供系、テクノロジー、教育業界で特に大きな影響

Google検索体験・ユーザー意図把握の変化

AIモードは検索ジャーニー自体を変革しています。従来のファネル構造が短縮され、ユーザーは情報収集段階を飛び越えて直接意思決定段階に移行するケースが増加していくでしょう。

計測上の課題

にも関わらず、Google Search ConsoleでもAI OverviewやAIモードでの表示は「検索タイプが『ウェブ』のパフォーマンス レポートに含まれ」、従来の検索結果と切り分けができません。

これによりSEO担当者は、外部ツールなしでの把握が実質不可能になっており、新たな分析アプローチが求められています。

ご興味のある方はお気軽にご相談ください!

インフォマーシャルクエリ、コンテンツSEOの凋落?

また、SEO担当者も感覚として理解されていると思いますが、単純な情報提供型のコンテンツは、AI要約で事足りてしまうケースが増加しています。

インフォマーシャルクエリ、すなわち do-know-go(buy) の分類における「know」キーワードをターゲットにしたコンテンツSEOで集客ができなくなっています。

この一面だけをみても、従来のコンテンツSEO戦略の見直しが急務となっていると言えるでしょう。

オーガニックトラフィックに依存しているパブリッシャーやコンテンツクリエイターは、コンテンツがAIモデルの学習や要約の生成に利用されているにもかかわらず、直接的な対価を受け取ることなくトラフィックを失うという「実存的な危機」に直面しています。

交渉力や影響力のあるパブリッシャー以外は、独自のコンテンツをAIの学習に利用されたくない場合は、公開しないという判断を取らざるを得ない「パブリッシャーのジレンマ」に陥るケースも増えてくるかも知れません。

この「パブリッシャーのジレンマ」とも言える現象は、検索黎明期から存在していましたが(検索エンジンがコンテンツをキャッシュして利用する是非)、AIによるコンテンツ学習の影響はより広範で、検索エンジンの順位決定より結果が観測しづらい為、さらに難しい問題となってくるでしょう

今すぐ対応すべき

『AIモード時代』のSEO7大戦略

1.「AIフレンドリー」なコンテンツの作成

AI要約に引用される確率を高めるためには、LLMO対策の基本を押さえましょう。

- 構造化データの実装

- HTML構造の最適化

- llms.txtの設置

- 「結論ファースト」と「Q&A形式」

- 一次情報の発信(もしくは出典の明記)

`FAQPage`などのスキーマ(構造化データ)を用いて、ページ内の情報が「何であるか」をAIに明確に伝える

見出しタグ(h1〜h3)を論理的な階層で正しく使用するなど、セマンティック(意味的)なHTMLを徹底

SEOにおける「robots.txt」のAI版だが、現時点での優先度は低い

AIが要点を素早く掴むのに適した記法でコンテンツを最適化

一次情報を掲載し価値を高める。そうでない場合は、出典元を明記しAIに「誠実な情報源である」と認識させる

従来のSEOと大きな違いはありませんが、構造化データ(スキーママークアップ)の実装の重要度は上がりました。

FAQ、ハウツー、記事などのスキーマを実装することで、コンテンツがAIスナップショットでフィーチャーされる可能性が大幅に高まります。

詳細は、LLMO(大規模言語モデル最適化)ガイドで解説しています。

2.「E-E-A-T対策」ブランドの権威性とメンションの構築

AI時代において、E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness:経験、専門性、権威性、信頼性)の重要性が一層高まっています。

E-E-A-T強化のポイントについても、LLMOガイドで解説していますが、ポイントは以下の通りです。

- 権威ある第三者サイトからのブランドへの言及の獲得

- 信頼できる統計データの引用

- 筆者の経歴の明確な記載

- 専門資格や実績の明示

3.対策KWの見直し(会話型、ロングテールクエリ対策)

AIモードは自然言語や会話型のクエリに最適化されているため、キーワード戦略の大幅な見直しが必要です。

| 従来 | AIモード時代(例) |

|---|---|

| 短いキーワード中心 | 会話型の長いフレーズ |

| 検索ボリューム重視 | ユーザー意図の深掘り |

| 単一キーワード最適化 | 複数の関連サブトピック |

例えば、

– 従来:「SEO 対策」

– 新時代:「中小企業がWebサイトの検索順位を上げるために今すぐできることは何ですか?」

このような会話型クエリに対応するため、コンテンツ内で想定される質問を網羅し、それぞれに対する具体的な回答を用意することが重要です。

4.SEOとPPC(リスティング)の統合

AIモードによる検索行動の変化

Googleの調査によると、AI Overview導入後、人々はより頻繁に検索するようになり、「質問して終わり」ではなく「もっと知りたい」と追加で質問する行動が増加しています。重要なのは、AI Overviewの概要に掲載されているページは質が高いため、ウェブサイトへのクリック量が実際に多くなっているという点でしょう。

参考:What AI-powered discovery in Google Search means for your marketing

新しいファネル構造の理解

AIモードは「エンド・ツー・エンドの体験」を提供し、情報提供から購入まで一連の流れを統合しています。例えば、買い物検索では AI要約で商品情報を確認した後、右側に表示されるショッピングサイトのページから直接購入に繋げることが可能です。

統合戦略のポイント

- 役割分担の明確化

- SEO: AI要約での引用獲得、ブランド信頼性構築

- PPC: AI要約を読んだユーザーへの購入促進

- データ連携の重要性

- AI Overviewsが表示されるキーワードの特定

- 該当キーワードでのPPC予算配分の最適化

- 共通KPI(コンバージョン率、ROI)での効果測定

- クリエイティブの調整

- AI要約の情報提供的なトーンに合わせた広告メッセージ

- 売り込み色を抑えた解決策提示型のアプローチ

AIモードでは検索ジャーニーが短縮されるため、従来以上にSEOとPPCの連携が重要になると予想しています。

Google Search Consoleでの分離計測ができない現状では、両チーム間での定期的な情報共有と戦略調整が不可欠になってくるでしょう。

5.マルチモーダル化

AIモードは音声、画像、動画を含むマルチモーダルな検索体験を提供します。

対応すべき要素

- インフォグラフィック

- 画像内テキストの最適化

- 音声コンテンツ(ポッドキャスト等)

- 動画コンテンツ

こちらも定量的なデータはまだ限られていますが、テキストコンテンツのみでは不十分な時代の到来に備え、準備を進めましょう。

6.リスク管理(AIのハルシネーションと不正確性対応)

生成AIは事実に基づかない情報や「ハルシネーション」(幻覚)を生成するリスクを抱えています。

LLM開発企業は技術改善を続けており、最近では以前のような「明らかなハルシネーション」は減っていますが、完全な解決には時間がかかると予想されます。

弊社クライアントでも以下のような問題が実際に発生しています。

具体的なリスク事例

- サービス内容の微妙な誤り

- 価格情報の古いデータ表示

- 営業時間や連絡先情報が不正確

対策方法

- 構造化データの徹底実装

- ショッピングキャンペーン以外でも、コアな情報の構造化

- RAG対応のためのデータ整備

- 定期的なモニタリング体制

- 自社ブランドに関するAI要約の監視

- 誤った情報の早期発見と修正依頼

- バックアップ戦略

- AI要約に依存しない直接的なユーザーアクセス経路の確保

- オウンドメディアでの正確な情報発信

7.パブリッシャーのジレンマ

コンテンツパブリッシャーは現在、深刻な選択を迫られています。AIがコンテンツを要約して直接回答を提供することで、オリジナルサイトへのトラフィックが激減しているからです。

大手パブリッシャーの選択肢

資本力とブランド力を持つ大手は、まだ複数の道を模索できます。Googleやプラットフォーマーとの直接交渉による収益分配モデルの確立、あるいはサブスクリプション型の有料会員制への移行。また、AI開発企業への学習データ提供に対して対価を求める動きも強まりつつあります。

中小パブリッシャーの現実

一方で、中小規模のプレイヤーにとって選択肢は極めて限られます。残された現実的な道は二つです。

継続戦略: AIでは代替できない専門性や現場感覚を活かし、深掘り記事や分析コンテンツに特化する。

撤退戦略: 成果が見込めない場合、コンテンツマーケティング事業から撤退する。

弊社の推奨アプローチ

私たちは「継続しながら適応する」ことを推奨しています。具体的には、

- ニッチかつ専門的な領域へのシフト

- ユーザーがAI要約を超えて必要とする詳細情報の提示

- コミュニティ形成やエンゲージメントを重視した戦略

AIが一般的な答えを瞬時に返す時代だからこそ、パブリッシャーは「なぜ自分たちの情報が必要とされるのか」を再定義し、独自の価値を磨き続けることが不可欠なのです。

まとめ|これからのWeb最適化

Google AIモード時代のSEO戦略

GoogleのAIモードは、検索という行為を再構築する歴史的な変化です。

この変化に対して不安を感じる方も多くいらっしゃるとおもいますが、AIはまだまだ新しい分野であり、最適解は誰も知りません。

大切なのは、変化を恐れずに実験と学習を続けることではないでしょうか。

<今後の展望>

-

– AI技術は今後も急速に進化し続ける

– ユーザー行動も技術の発展と共に変化していく

– 新しい機会と課題が継続的に生まれる

弊社では、AIモード時代のSEO戦略について継続的なリサーチを行っています。この変化の波を乗り越えるために、一緒に考え、学び、成長していきましょう。

最新の実験結果や事例などについては、随時当サイトでシェアしていきます。また、具体的なご相談やご質問がございましたら、お気軽にお声がけください!